La France que la phase jacobine de la Révolution a léguée au Directoire est un pays aussi affaibli que victorieux. Comment ce régime instable (1795-1799), l'un des plus injustement, sous-estimé et méconnu de l'époque contemporaine, a-t-il réceptionné cet héritage diplomatique ?

|

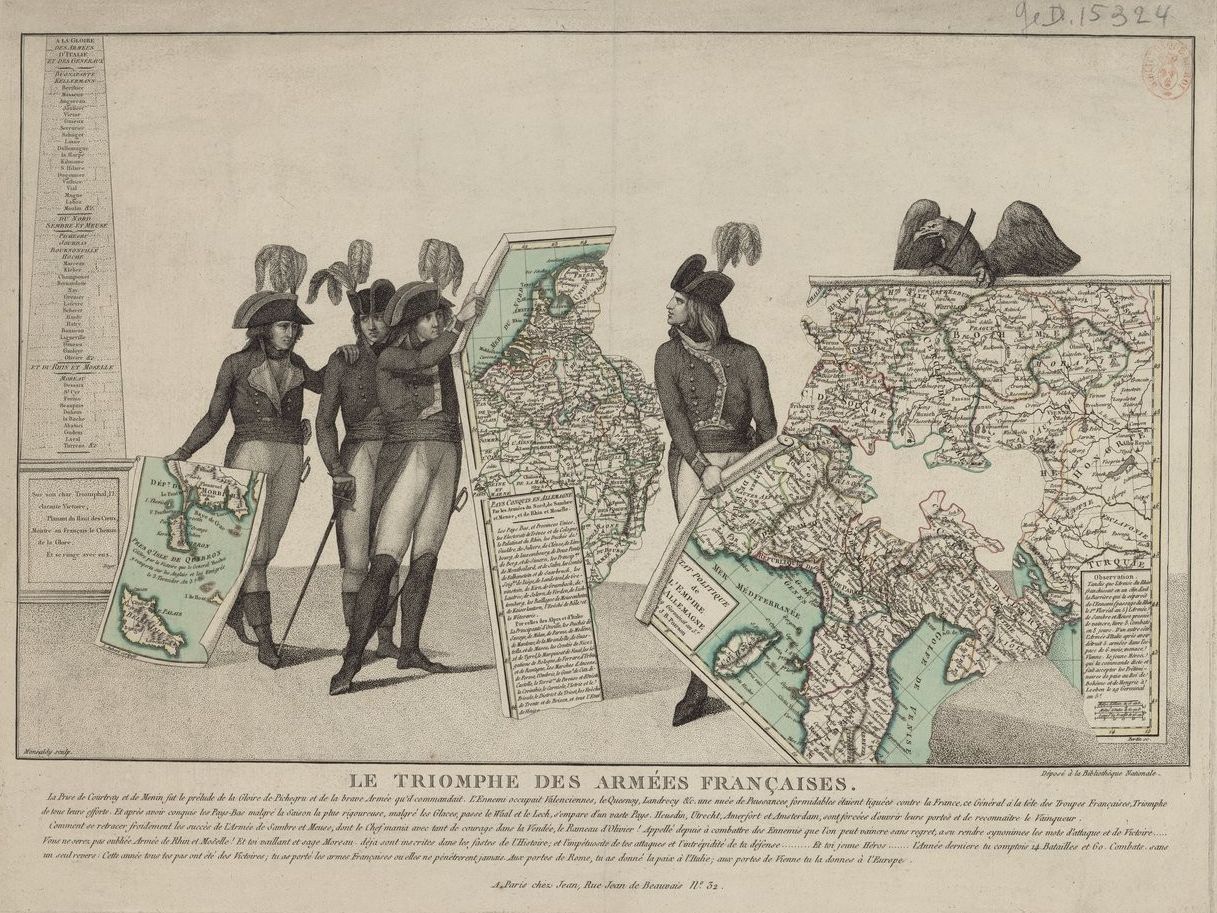

| Antoine Monsaldy, Le Triomphe des armées françaises, 1797 |

Un mot — rapide — tout d'abord sur ce régime du Directoire. Il ne faudrait surtout pas croire en effet que la chute de Robespierre termine la Révolution, loin de là ; non plus que les violences Révolutionnaires cessent d'un coup en juillet 1794. Et pour cause : les hommes forts du directoire sont, dans leur grande majorité, des hommes forts de la Convention. D'ailleurs, ces tombeurs de Robespierre savaient bien ce qu'ils faisaient, comme en témoigne le fameux « décret des deux tiers » qu'ils adoptèrent habilement le 22 août 1795 : il fallait légalement qu'au moins deux tiers des députés élus dans les nouvelles chambres parlementaires du directoire (c'est la première expérience du bicamérisme en France) fussent issus de la Convention !

Ainsi, comme l'écrit François Furet : « La première chose qui frappe donc dans les conseils du Directoire, c'est la continuité. Les hommes qui gouvernent depuis Thermidor, dans le cadre que leur avait légué le robespierrisme, s'installent dans les institutions qu'ils viennent de créer pour eux-mêmes[1]. »

|

| Les cinq directeurs en fructidor an V (septembre 1797) |

Comprenons bien : le Directoire est un régime qui, derrière sa nouveauté institutionnelle, accuse une profonde continuité du personnel politique. Créé par des hommes impliqués — souvent très lourdement — dans les épisodes les plus sanglants de 1793-1794 (bonjour Fouché, bonjour Barras, bonjour Tallien,...), c'est ce régime qui inventa « la Terreur » pour discréditer ce qui venait d'avoir lieu, tout comme les humanistes « inventèrent » le Moyen-Âge, déchargeant tous les vices du régime précédent au passif de leurs quelques victimes sacrifiées (Robespierre et Carrier notamment).

Ceci étant précisé, nous avons vu que le traité de Bâle (avril 1795) avait terminé l'affrontement contre la Prusse, et que celle-ci avait consenti à la cession à la France (contre indemnisation) de ses duchés situés sur la rive gauche du Rhin. Or, nous avons vu aussi que, profitant de cette victoire diplomatique et de l'occupation militaire qu'elle exerçait de facto sur les territoires autrichiens de cette zone incluse dans ses frontières naturelles, la France avait décidé d'annexer également ces Pays-Bas autrichiens à l'automne 1795, menant à la situation de la carte ci-dessous :

|

| La France en 1795 (en nuances de vert et bleu : les nouveaux départements annexés) |

1. — Enfin la rive gauche du Rhin… et les « départements français de Grèce » ?

Si l'on regarde une carte de l'Europe, le fait que les îles Ioniennes puissent appartenir à la France n'est pas une éventualité qui s'impose spontanément. Et pourtant, et pourtant.

Je passe sur l'histoire ô combien racontée de l'ascension fulgurante du général Bonaparte durant la campagne d'Italie pour en arriver au moment où, étant sur le point de menacer sérieusement l'Autriche après l'entrée de son armée à Klagenfurt le 31 mars 1797, Bonaparte offre, en position de force, une paix à l'Empereur. Ce seront les préliminaires de paix de Leoben (18 avril) qui déboucheront sur le traité de Campo-Formio (17 octobre), mettant fin à la guerre de la première coalition.

|

| Guillaume Guillon-Lethière, Traité de Leoben, 18 avril 1797, 1805 |

|

| La République cisrhénane, avec Cologne pour capitale |

Ainsi en aboutit-on à l'article 5 : « S.M. l'Empereur, roi de Hongrie et de Bohême, consent à ce que la République française possède en toute souveraineté les îles ci-devant vénitiennes du Levant, savoir : Corfou, Zante, Céphalonie, Sainte-Maure, Cérigo, et autres îles en dépendant, ainsi que Butrinto, Arla, Vonizza, et en général tous les établissements ci-devant vénitiens et albanais, qui sont situés plus bas que le golfe de Lodrino. »

|

| En rouge… la France ! |

Et voilà comment naîtront trois départements français : Corcyre (chef-lieu Corfou), Ithaque (Argostoli) et Mer-Égée (Zante).

Leur vocation est surtout stratégique : « Dès 1797, le jeune général de l'armée d'Italie, dont le regard se tournait déjà vers le Levant, écrivait de Milan au Directoire : "Les îles de Corfou, Zante et Céphalonie sont plus intéressantes pour nous que toute l'Italie ensemble." Il ajoutait, précisant sa pensée : "L'Empire des Turcs s'écroule tous les jours ; la possession de ces îles nous mettra à même de le soutenir autant que ce sera possible, ou d'en prendre notre part.[3]" ».

Certes, l'expédition d'Égypte fut ce qu'elle fut. Certes, une alliance Russo-Ottomane reprit le contrôle de ces îles dès la guerre de la deuxième coalition en 1799 (Corfou tombe le 3 mars 1799), mais enfin : durant deux ans, la France possédait un « Préfet de Corcyre », un « Préfet d'Ithaque » et un « Préfet de la Mer-Égée . (En réalité, ils ne portaient pas encore le titre de Préfet mais celui de « Commissaire du gouvernement ».)

Rendons hommage aux trois serviteurs qui exercèrent ces fonctions : respectivement Louis Chicoilet de Corbigny (qui fut à l'origine de la division tri-départementale des îles), Pierre-Pomponne-Amédée Pocholle (ancien montagnard), et Chriseuil de Rulhière.

2. — Les rattachements de 1798 : Mulhouse et Genève

La période du Directoire renferme, sur le sol métropolitain, deux autres épisodes importants qui intéressent directement l'évolution frontalière de la France. Il s'agit des rattachements à la France de Mulhouse et de Genève.

Dans le cas de la « République de Mulhausen », cité-État protestante fondée en 1347, la réunion à la France semble avoir été voulue par les citoyens, la bourgeoisie et le Grand Conseil de la ville. Le traité de Réunion est signé en janvier 1798. En plus des opportunités économiques liées à cette ouverture, à cette époque, « L’influence des idées nouvelles, l’engouement de la jeune génération pour l’idéal révolutionnaire sont indéniables à Mulhouse », écrit Raymond Oberlé [4].

| Timbre français commémoratif de 1798, émis en 1998. |

Pour le cas de Genève, les choses n'ont pas été aussi heureuses. L'annexion est due bien davantage à la présence militaire française qu'à un vœu spontané de la population. Le traité de Réunion du 15 avril 1798 fait de Genève le chef-lieu du nouveau département du Léman.

|

| Le département du Léman (1798-1813) |

Voici donc notre France à la fin du Directoire et au début du Consulat (sur cette carte, la république Cisrhénane a déjà été annexée, cette carte représente ainsi la situation en 1801).

[1]. FURET François, RICHET Denis, La Révolution française, Paris, Fayard, 1973, p. 327.

[2]. Ibid., p. 323.

[3]. RODOCANACHI E., « Bonaparte et les îles Ioniennes (1797-1816) », dans Revue d'histoire moderne et contemporaine, tome 1, n°2, 1899, p. 187.

[4]. OBERLÉ Raymond, Mulhouse ou la genèse d'une ville, Strasbourg, Éditions du Rhin, 1985.

Commentaires

Enregistrer un commentaire

Débattre