Imaginez le tableau suivant : une jeune et belle actrice qui attire sur elle les projecteurs et les foules, à qui les réalisateurs les plus respectés confient les premiers rôles et qui partage sa vie avec les vedettes masculines les plus en vogue de la bonne société parisienne. Dans les années 1930, cette femme existait et s'appelait Mireille Balin.

|

| Mireille Balin (1909-1968) |

Imaginez maintenant que, trente ans plus tard, la même Mireille vive dans le dénuement le plus misérable, et que cette vedette qui avait connu les sommets et les lumières s'éteignait seule, anonyme, oubliée, en évitant même de justesse l'inhumation en fosse commune, à l'âge de cinquante-neuf ans à peine. Mireille Balin n'est jamais ressortie de l'oubli dans lequel elle avait terminé sa vie ; c'est son histoire que je me propose de vous raconter.

Ne perdons pas de vue les bonnes habitudes méthodologiques et procédons à une annonce de plan. Pour traiter ce sujet, je propose un plan chronologico-thématique, aussi appelé « plan Charles Aznavour » dans le jargon des disserteurs, qui sied parfaitement à notre matière : les amis (1), les amours (2), les emmerdes (3).

⁂

1. — Les amis

Mireille Balin naquit en 1909 à Monte-Carlo, d'un père typographe et d'une mère blanchisseuse d'origine italienne, dans une famille qui, sans être richissime, était aisée. À l'époque, en effet, Monaco était peuplée par des non-milliardaires qui n'avaient même pas de yachts, et qui souillaient notoirement de leur pauvreté la noblesse du Rocher. (Heureusement, ces temps sont révolus.) Mireille vécut ensuite à Genève, puis à Marseille, avant d'arriver à Paris en 1917 car ses parents, ayant voulu qu'elle reçût une instruction exemplaire, l'avaient inscrite en pension dans un établissement privé du XVIe arrondissement. Élève modèle, elle y apprit l'italien, l'allemand et l'anglais, et suivit des cours de piano ainsi que d'équitation. Tout semblait ainsi la diriger vers l'avenir parisien bourgeois auquel ses parents l'avaient destinée.

| Une jeune Mireille, vers 1930 |

En 1928, à vingt ans, la grande et fine blonde quitta la pension pour vivre avec sa mère sur l'autre rive de la Seine. À la recherche d'un travail, elle fut d'abord vendeuse puis, ayant été repérée par le couturier Jean Patou l'année suivante, eut l'heureuse fortune de devenir un temps sa secrétaire particulière.

Jean Patou (1887-1936) est un personnage qui eût été plus connu, sans doute, si une mort prématurée ne l'avait pas fauché à l'aube de sa gloire. Durant les premières années de l'entre-deux-guerres, Patou était l'un des haut-couturiers les plus en vogue, à l'instar de Coco Channel et de Christian Dior. Fils de chamoiseur, il avait ouvert sa première boutique en 1910 et s'était depuis lancé à pleines voiles dans les nouvelles modes des années folles, sa maison ayant des succursales dans toutes les villes françaises les plus mondaines. En 1929, le nom de Jean Patou faisait donc autorité dans le Paris mondain.

|

| Jean Patou |

Bientôt — en réalité dès le début —, Patou comprit que ce n'était pas en tant que secrétaire que la fine et blonde Mireille serait le mieux employée. En effet, alliant un visage aux traits fins avec une silhouette allongée, celle qui cochait toutes les cases des exigences impitoyables de la mode devint rapidement mannequin. Couvertures de magazines, défilés, cartes postales, publicités, Mireille Balin se fit un nom dans le Paris mondain, et entrouvrit la porte d'une carrière rayonnante.

2. — Les amours

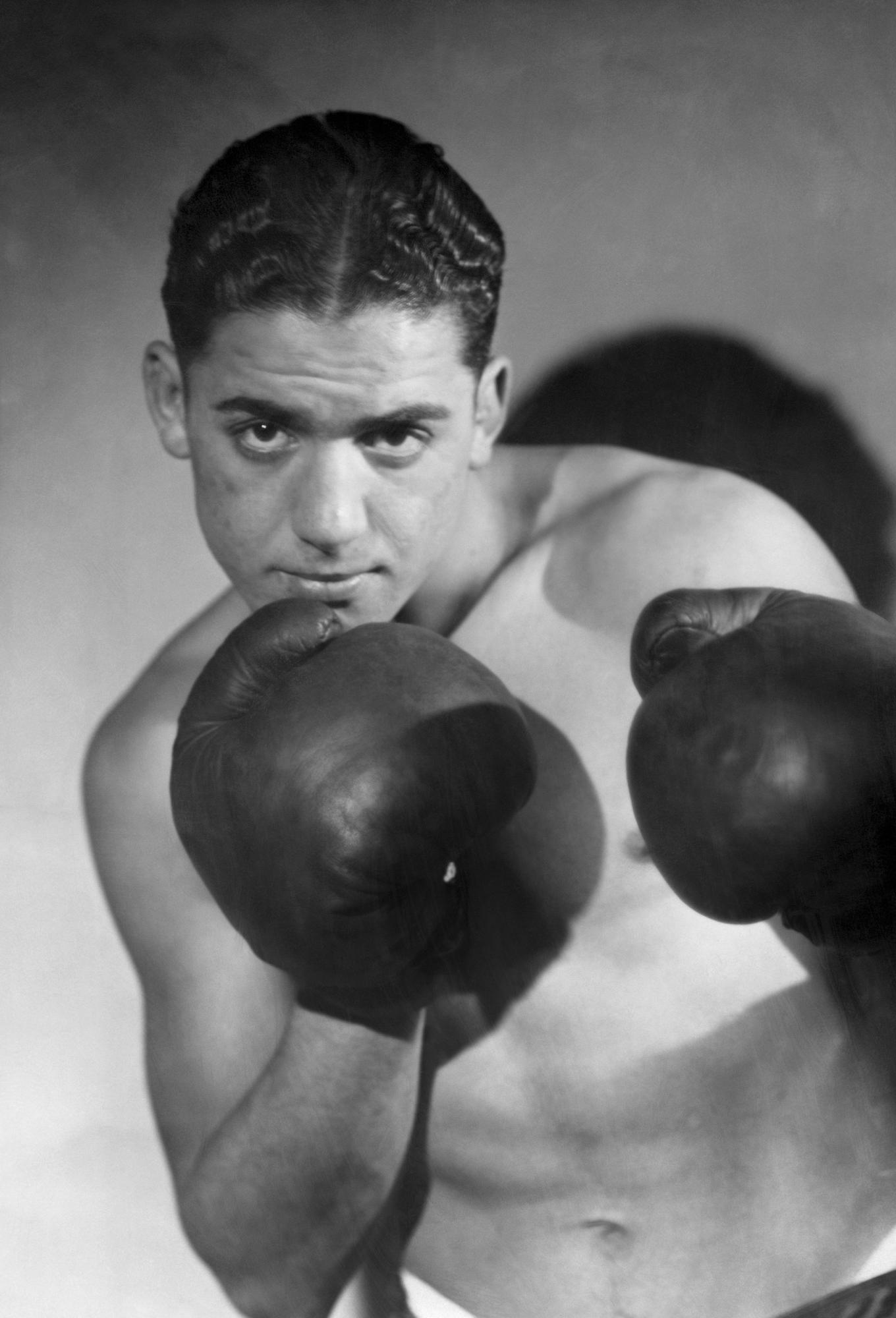

Que faire quand on a 23 ans ? Contrairement à Mbappé qui décida à cet âge d'inscrire un triplé en finale de coupe du monde, Mireille Balin choisit d'embrasser la vie cérémonieuse qui lui était dévolue. La vedette en croise d'abord une autre, un jeune boxeur de trois ans son cadet, en trajectoire montante lui aussi : le franco-tunisien Young Perez (1911-1945) qui détient toujours depuis 81 ans le record du plus jeune champion du monde de sa catégorie. Leur relation amoureuse dura un an, et prit fin en 1932, lorsque Mireille eut refusé une demande en mariage de Perez. Ce dernier, qui était juif, sera en outre une victime de la Shoah quelques années plus tard.

|

| Young Perez, la première grande conquête de Mireille Balin |

Dans un genre différent, sa conquête suivante fut un homme politique : le richissime patron de presse Raymond Patenôtre (1900-1951), conseiller général, député radical de Seine-et-Oise et futur ministre de l'Économie dans le dernier gouvernement Daladier. Leur relation, décrite comme passionnée et tumultueuse, commença en 1933, alors qu'il est au gouvernement. Raymond couvrit Mireille de cadeaux, de bijoux, lui offrant même un Yacht (elle pouvait à ce titre retourner à Monaco en toute légalité).

.jpg) |

| Le fringuant Raymond Patenôtre en 1938 |

Si la vie de Mireille Balin était une pâte à pain, le cinéma en serait le ferment. Tout commença lorsqu'un ami de Patenôtre, qui était scénariste, repéra Mireille au gré d'une publicité, et l'attira sur le tournage du film Don Quichotte (1933) du réalisateur autrichien Georg Wilhelm Pabst (1885-1967). Ce dernier était alors un grand nom du fameux cinéma expressionniste allemand, à l'instar de Fritz Lang ou de Friedrich Wilhelm Murnau (là encore, rassurez-vous, leurs noms ne seront pas au programme). Le film en question, tourné en France, était pour Mireille une expérience nouvelle qu'elle croyait sans lendemain ; elle n'y jouait d'ailleurs qu'un second rôle.

|

| Mireille Balin en 1933, à 24 ans |

Néanmoins, à la suite du tournage, tout sembla prendre une autre dimension : la beauté cinématogénique de Mireille n'avait pas laissé les témoins indifférents. Elle reçut alors de plus en plus de propositions pour des rôles de plus en plus principaux, et choisit à ce moment de s'adonner entièrement au cinéma. Parmi les premiers longs-métrages dans lesquels elle apparaît, on peut notamment mentionner Adieu les beaux jours (1933), production franco-allemande dont le rôle principal était tenu par le jeune Jean Gabin aux cheveux bruns.

L'un des premiers films à succès qu'elle ait tourné fut Si j'étais le patron (1934), une comédie réalisée par Richard Pottier, avec dialogues de Jacques Prévert. En 1934 toujours, elle tourna dans On a trouvé une femme nue, un film dans lequel elle tint le premier rôle et où, comme le titre le laisse sous-entendre, elle apparaissait nue. Mireille avait en effet refusé de se faire doubler pour les scènes en question, ce qui provoqua l'ire de Raymond, lequel lui aurait alors lancé : « Le cinéma ou moi ! »

Ayant choisi, la relation avec Raymond prit fin, et Mireille se sentait à nouveau libre. C'est vers cette période que le ton de ses rôles changea : la belle Mireille Balin se mit à jouer presque exclusivement des femmes fatales.

En 1936, Julien Duvivier, l'un des plus grands réalisateurs français de la décennie, lui proposa un rôle principal dans Pépé le Moko (1936). Aux côtés d'un Jean Gabin au sommet de son art et en tête d'affiche, ce n'était pas une petite production : ce fut un énorme succès.

Dans ce film, Gabin incarne Pépé, un caïd parisien réfugié dans les dédales de la Casbah d'Alger, où il joue de tous ses atouts pour échapper à la police. Rien ne semble lui résister, jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de la jolie Gaby, élément perturbateur, parisienne, sophistiquée, fortuitement en voyage à Alger. D'intrigues en triangles amoureux, le film reçut un accueil triomphal en France, et son succès toucha jusqu'aux États-Unis et au Japon.

Sur le tournage, alors qu'elle retrouve Jean Gabin, une liaison naîtra entre les deux vedettes : Mireille Balin avait conquis la plus grande idole masculine de l'entre-deux-guerres.

|

| Mireille Balin et Gabin dans Gueule d'amour (1937) |

Quelques mois plus tard, le réalisateur Jean Grémillon lui proposa un nouveau rôle principal, de nouveau aux côtés de Gabin, dans un autre film qui deviendra chef-d'œuvre. Gueule d'Amour (1937) fut en effet un long-métrage si marquant, que le nom de l'œuvre devint même le surnom de Jean Gabin à l'époque.

La relation qu'elle avait entretenue avec Jean Gabin se termina cependant peu après le tournage. Or, à l'instar de ceux qui se séparent de leur Porsche pour prendre une Ferrari, Mireille passa presque sans transition de Jean Gabin à Tino Rossi. Autrement dit, elle conquit successivement la plus grande vedette du cinéma de son temps et le chanteur le plus en vogue de son époque. Tino Rossi ne sortait pas de n'importe quel chapeau non plus : l'actrice en fit la rencontre à l'occasion du tournage d'un nouveau grand film d'Augusto Genina au nom élégant, Naples au baiser de feu (1937), aux côtés notamment de l'acteur Michel Simon.

|

| Avec Tino Rossi |

Avec Tino Rossi, d'un an plus âgé, pour la première fois, il semblait que Mireille avait trouvé un amour plus sincère que les autres : un sincère sentiment d'affection reliait les deux vedettes, toutes deux issues du sud de la France. Celui qui sera plus tard l'auteur de « Petit papa Noël » décrira lui-même, avec le recul du temps, Mireille Balin comme l'amour de sa vie.

Fort de ce dernier succès au cinéma, le couple décida de façon non-originale de tenter l'aventure américaine du côté de Hollywood, suivant la fameuse règle du « allons voir là-bas si j'y suis ». À la fin de l'année 1937, le couple embarqua à bord du magnifique paquebot Normandie. Malheureusement — ou heureusement, finalement, il y a ici une faille dans la narration : je ne sais pas — malheureusement, maintiens-je, les contrats conclus avec les producteurs américains ne convenaient guère aux ambitions de Mireille, et il fut vite rebroussé chemin. Dès son retour dans la capitale, elle acquit un appartement dans le XVIe et une villa à Cannes, où le couple continua de vivre joyeusement, malgré les quelques disputes causées par leurs tempéraments jaloux. Mireille poursuivit sa carrière à tourner encore d'autres films à succès : La Vénus de l'or (1937) de Jean Delannoy, ou encore le film franco-italien Terre de feu (1938) de Giorgi Ferroni et Michel L'Herbier.

En parallèle, sa vie mondaine luxueuse ne discontinuait pas. Et l'on se demande bien, en ce bel été 39, ce qui pourrait comme ça, tout d'un coup, tomber du ciel pour mettre un terme à cette période.

3. — Les emmerdes

« Et la guerre arriva. » Je le dis comme Jacques Brel dans le dernier couplet de sa chanson Mon Enfance. Il faut bien comprendre que dans une industrie cinématographique qui recourait alors beaucoup aux co-productions inter-européennes, l'éveil des régimes totalitaires n'avait pas empêché la réalisation des films dans les années 1930, sauf à en freiner parfois la diffusion pour cause de censure. Toutefois, avec le temps, les seuls réalisateurs allemands, italiens ou espagnols qui parvenaient à se maintenir étaient ceux qui avaient tissé des relations parfois cordiales avec leurs régimes respectifs. Ainsi, lorsque Mireille tournait avec eux, elle fréquentait parfois des infréquentables ; Mireille comme d'autres d'ailleurs, car cela touchait une partie importante du monde artistique de l'époque dans le cinéma ou la chanson.

Mais alors, pourquoi le cas de Mireille Balin serait-il plus grave que les autres ? Eh bien, c'est parce que les coopérations ont perduré pour elle après la déclaration de guerre de septembre 1939, après l'armistice en juin 1940, et jusques durant l'occupation.

Par exemple : Mireille Balin apparut durant la drôle de guerre dans Les Cadets de l'Alcazar (1940), co-production hispani-italienne, tournée entre l'automne 1939 et le printemps 1940. Contactée par Augusto Genina, elle avait accepté de figurer dans ce long-metrage qui était clairement un outil de propagande franquiste et mussolinienne (le film était commandité par le Duce lui-même). Lorsqu'on lui en demandera raison à la Libération, elle dira qu'elle n'était pas au courant... Bon, ne soyez pas mauvaises langues, et voyez ce qu'il en est, voulez-vous ?

|

| Mireille Balin et l'acteur Fosco Giachetti, dans une scène du film |

Ce film traite de la guerre d'Espagne : en 1936, un colonel espagnol, chef de l'école des Cadets de l'Alcazar à Tolède, se rallie à la Phalange avec les nationalistes, suivi en cela par les officiers de l'école. La gentille population civile de Tolède (qui comprend le rôle de Mireille) leur apporte son soutien, mais le méchant gouvernement anarcho-socialo-communiste de Madrid menace cette brave populace. Alors que les combats font rage entre les forces républicaines et la population assiégée, une liaison naît entre le personnage de Mireille, jeune fille désintéressée, et un officier de l'école des Cadets. Elle se ressaisit en réaction, et décide de s'engager pleinement en tant qu'infirmière au service des assiéges, devenant une nationaliste convaincue exemplaire. Ce film, qui connut un triomphe en Italie, obtint la Coupe Mussolini à Venise en 1940. Franchement, ça ne s'invente pas.

Mais revenons à la vie de Mireille. En 1940, après l'armistice, s'atant installée avec Tino Rossi dans sa villa de Cannes en zone libre, elle poursuivit les tournages, conformément aux demandes de l'occupant. Mireille eut toujours autant de succès, mais le fait que ce fût auprès des autorités nazies ne la dérangeait pas : on la vit fréquenter de nombreux galas, en compagie de Tino Rossi, à l'ambassade d'Allemagne. Entre les films qu'elle tourna en cette période, mentionnons l'adaptation du roman d'Alphonse Daudet Fromont jeune et Risler aîné (1941), par Léon Mathot et L'Assassin a peur la nuit (1942), de Jean Delannoy.

|

| Mireille Balin en 1942, toujours active |

À la fin de l'année 1941, Tino Rossi et Mireille se séparèrent, comme deux amants lassés de s'être aimés trop fort et d'avoir consumé en sur-régime les sentiments qu'ils se vouaient. C'est au même moment que Mireille, à nouveau célibataire et tout aussi jolie, retrouva une vieille connaissance lors d'une réception à l'ambassade d'Allemangne. Il s'agissait d'un certain autrichien nommé Aloïs Deissböck (1910-1997), pour qui notre protégée eut un vrai coup de foudre. Cette fois-ci, le couple se fiança à l'automne 1942, et il pouvait apparaître qu'ils vivraient heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Ah, aurai-je omis de préciser qu'Aloïs Deissböck était officier de la Wehrmacht, et militant du NSDAP depuis 1929 ?

Dès lors, Mireille et Aloïs vivaient à Cannes. Mireille tournait toujours autant, sans paraître soucieuse de la situation politique. Elle participa en outre, en mars 1944, à un événement officiel organisé par les autorités, « la nuit du cinéma ».

C'est à l'approche la Libération que les choses commencèrent logiquement à se gâter. Voyant l'imminance de la défaite allemande, le couple chosit de quitter Cannes pour Monaco, à la faveur des bonnes relations que Mireille entretenait avec la principauté. C'est une impasse... Il leur reste heureusement une technique, dite du « chemin de Damas » : Mireille et surtout Aloïs, céleste révélation, s'aperçurent que l'attitude des autorités allemandes était une mauvaise chose. Par opportunisme sans doute, notre petit couple choisit par un volte-face digne des plus grands cow-boys de se retourner à 180°, et de proposer des services d'information aux Américains. Croyant être en liaison avec ces derniers, le couple se retint à moitié caché dans un appartement à Beausoleil, près de Nice, attendant naïvement on ne sait trop quoi.

Beausoleil (06), jumelé à Mochepluie, sans doute

Le recit affreux auquel nous eûmes droit à de quoi laisser songueur. En ce 13 septembre 1944, le couple converti attendait les Américains, or ce furent des FFI qui les vinrent trouver. Tandis que les FFI saisirent Aloïs et l'arrêtèrent, le zèle de nos chers Résistants poussa ceux-ci à violer collectivement, sous les yeux de son fiancé, la jeune actrice alors âgée de 36 ans. (Après le routinier dépouillement et le traditionnel passage à tabac.) Mireille fut jetée en prison pour fait de collaboration horizontale, et elle demeura incarcérée plusieurs mois avant de retrouver sa liberté au début de l'année 1945.

En sortant de prison, Mireille se rendit à Paris, pour y découvrir que son appartement du XVIe arrondissement avait été pillé, que ses biens avaient disparu : il ne lui restait plus rien hors sa beauté. Elle tenta alors un retour inespéré au cinéma (qu'elle n'avait en réalité pas longtemps délaissé), utime espoir d'un destin saboté. Le film en question, La Dernière chevauchée (1947) de Léon Mahot, porte tragiquement bien son nom. Cette comédie marqua la dernière apparition de Mireille Balin au cinéma, celle-ci peinant à s'intégrer dans un monde cinématographique où, quoique beaucoup fussent restés opportunément discrets durant l'occupation, personne n'avait été jusqu'à se fiancer avec un militaire membre du parti national-socialiste.

Sa carrière ne redécolla pas ; elle y mit fin. Malade, seule, dépouillée de ses biens et criblée de dettes, elle se retira dès 1948 sur la Côte d'Azur, où une vie d'addictions à l'alcool et à la drogue acheva de l'abimer. Bientôt, les impayés devinrent si lourds que le fisc lui fit vendre sa villa et son appartement parisien, et que Mireille dut désormais loger dans une toute petite maison à Cannes. Après une congestion cérébrale, une méningite, et des maladies de la peau dues aux excès d'alcool, Mireille vécut péniblement, ses dettes s'accroissant de jour en jour. En 1957, elle fut à nouveau contrainte de vendre sa petite maison, et résolut de revenir à Paris, vivre avec la dernière cousine qui lui restait.

Le destin s'acharna : sa cousine mourut la même année dans un accident d'avion. Mireille, dans le dénuement et l'anonymat, fut à nouveau contrainte de déménager, dans un autre petit appartement du XVIIe arrondissement, où elle vécut seule. Sans aucune ressource, elle finit par devoir quitter les lieux en 1961, n'ayant aucun autre endroit où loger. Mireille Balin fut alors recueillie par l'association La Roue tourne, un organisme fondé en 1957 par un ex-comédien, Paul Azaïs, dont la carrière ainsi que la jambe avaient été brisées par un accident de voiture.

|

| Mireille Balin en 1960, à 51 ans |

L'association de Paul Azaïs et de son amie bénévole Janalla Jarnach, qui existe toujours, aide les anciens artistes tombés dans la solitude et le besoin, comme son nom l'indique tristement. (Elle est aujourd'hui présidée par la chanteuse Jacqueline Boyer, lauréate de l'Eurovision 1960.) Grâce à cette association, évita la rue et eut un dernier logement près de la place de la République. Dans les années qui suivirent, les maladies s'accrurent, une cirrhose apparut, et Mireille Balin sombra. Elle mourut à l'Hôpital Beaujon de Clichy, le 9 novembre 1968, usée par la solitude, l'alcool, et la maladie.

L'association La Roue tourne empêcha l'inhumation en fosse commune ; Mireille Balin repose aujourd'hui au cimetière de Saint-Ouen. Fait notable : elle partage sa sépulture avec un autre comédien mort dans la solitude, l'acteur Jean Tissier (1896-1973).

Jusqu'au bout, Mireille ne regretta jamais la vie qu'elle avait menée. En seulement soixante ans d'existence dont quinze de carrière au cinéma, elle avait pu côtoyer les sommets et les idoles. Aujourd'hui, il ne reste plus grand chose de sa trace, et aucune rue ne porte son nom. En comparant son cas à celui d'acteurs contemporains ayant explicitement refusé de traiter avec les occupants (Tino Rossi avait fermement refusé d'enregistrer Maréchal nous voilà), jusqu'à la Résistance (ce fut le cas de Jean Gabin également), sa participation à des films de propagande et sa liaison avec un militant nazi membre de l'armée d'occupation rendent sa défense épineuse.

Ainsi en fut-il de Mireille Balin. Femme fatale au destin fatal.

Commentaires

Enregistrer un commentaire

Débattre