Bien que le XVIIe siècle ne soit pas sous-représenté au Panthéon de la littérature française, il faut y souligner néanmoins un déséquilibre curieux dans la répartition des honneurs.

Si je vous demandais les noms d’écrivains français du « Grand Siècle » qui vous viennent à l’esprit le plus instantanément, que me répondriez-vous ?

Sans doute Molière, Racine et Corneille pour le théâtre ; La Fontaine ou Boileau pour la poésie ; éventuellement La Bruyère, La Rochefoucauld, Madame de La Fayette, Madame de Sévigné voire Charles Perrault pour la prose ; Bossuet ou Fénelon du côté des prédicateurs ; Pascal, Descartes ou éventuellement Malebranche du côté des philosophes.

Gageons que ces quinze personnalités soient — globalement — les plus mentionnées. Statistiquement, la moyenne de cet échantillon forme un individu né en 1627 et mort en 1692, qui se rapporte donc

à la période du classicisme, et dont la renommée prend place sous le règne personnel de Louis XIV (1661-1715).

N’est-il pas étonnant que cet « écrivain moyen », né en 1627, eût ainsi commencé son œuvre vers 1650, comme si toute la première moitié du siècle n’avait suscité

aucun grand talent littéraire ? N’est-il pas singulier que, dans l’échantillon

en question, seul René Descartes soit né au XVIe siècle (en 1596) ?

De même que le XXe siècle ne commence pas en 1945 ; de même que la France n’est pas passée à la modernité le 1er janvier 1789 à minuit pile ; de même, un premier XVIIe siècle littéraire précède le second XVIIe siècle littéraire, celui du classicisme. Serrés dans l'étroitesse de l'intervalle séparant les baroques d'avec lesdits classiques, de grands noms — grands en termes de talent, non de renommée — méritent assurément d’être tirés de l’oubli.

L'un d'entre eux est Jean-Louis Guez de Balzac.

|

| Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1654) |

Sans rapport avec son successeur du XIXe siècle, ce premier Balzac fut une véritable gloire littéraire de son époque, jouissant d'un renom extraordinaire, à tel point que « toute la littérature de la première époque du Grand Siècle est pleine de Balzac : aucun autre nom ne brille de plus d'éclat que le sien, de 1625 à 16551. »

Surnommé tantôt le Restaurateur ou le Réformateur de la langue française pour avoir secoué la poussière de la vieille langue baroque, Balzac « est précisément un de ces individus qui tiennent une grande place dans l'histoire et l'évolution de notre langage2. » Par la qualité et la netteté de ses écrits, il peut ainsi être à bon droit considéré comme l’un des inventeurs de notre prose moderne.

⁂

Plan de cette contribution

« Personne n'a mieux su sa langue que lui et n'a mieux entendu la propriété des mots et la juste mesure des périodes. »

« Notre langue doit à ses ouvrages une correction, une ampleur, une noblesse, une précision, une élégance qu'elle avait ignorées jusqu'à lui. »

1. Éléments biographiques

Jean-Louis Guez, seigneur de Balzac, naquit à Angoulême en 1597. Son père, maire de cette ville en 1612, était l'un des protégés du duc d'Épernon, ancien « archimignon » (favori suprême) à la cour du roi Henri III et personnage politique de tout premier plan. Dans le contexte de cette noblesse charentaise, le père de Jean-Louis, qui désirait former son fils aux carrières publiques, l'envoya étudier à la prestigieuse université de Leyde (aux Pays-Bas) en 1610. Cette république, indépendante depuis peu (1579), inspira à un jeune Balzac un premier Discours politique sur l'État des Provinces Unies des Pays-Bas en 1612.

Rentré en France, Balzac fut attaché ès qualité de secrétaire au service du duc d'Épernon, devenu membre important du parti de Marie de Médicis lors de sa régence (consécutive à l'assassinat d'Henri IV en 1610). Il se fit bientôt remarquer par la qualité de son écrit ; notamment, en publiant en 1615 des Harangues panégyriques au Roi sur l'ouverture de ses états et à la Reine sur l’heureux succès de sa Régence.

En 1617, Louis XIII mit fin brusquement à la régence en faisant assassiner le maréchal d'Ancre, favori de Marie de Médicis.

Au gré des affrontements qui suivirent entre la mère et le fils, ou plutôt entre leurs partisans respectifs, la reine mère fut maintenue en résidence surveillée au château de Blois, mais s'en évada nuitamment en 1619 grâce à ses soutiens, et gagna Angoulême, où elle trouva refuge chez les Balzac*. Le jeune secrétaire fit, à cette occasion, la connaissance de l'évêque de Luçon au service de Marie de Médicis, Armand Jean du Plessis de Richelieu.

Balzac passa ensuite plusieurs années à Rome entre 1620 et 1622 au service du cardinal de La Valette, troisième fils du duc d'Épernon. Il s'y éprit de littérature antique et joua, semble-t-il, un rôle dans l'attribution de la barrette de cardinal à Richelieu en 1622. « Dès cette époque, Balzac conçoit l'éloquence comme le succédané de la force ; et l'orateur comme un militaire qui se bat avec la plume3. »

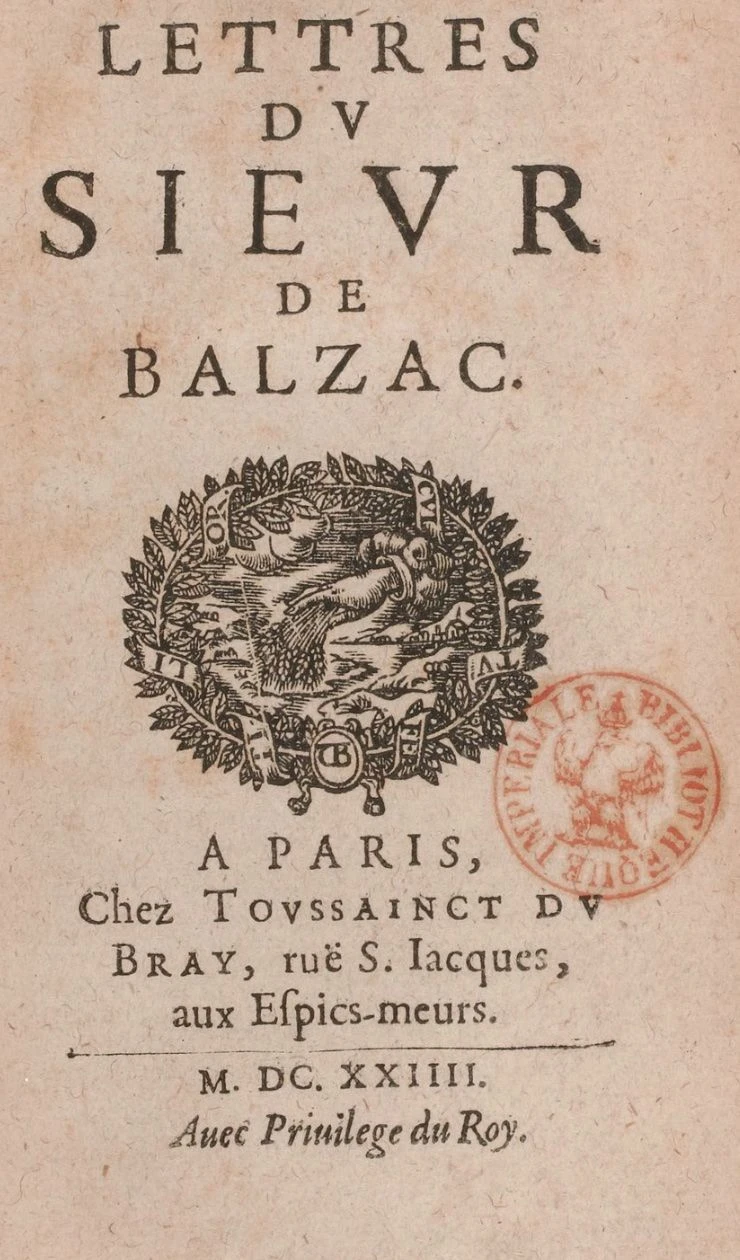

À présent que le parti de la reine avait perdu son influence et que Louis XIII régnait avec Richelieu comme principal ministre, Balzac retourna en Charente et multiplia sa correspondance avec les célébrités de son époque, en commentant l'actualité politique et littéraire. Conscient que son style ironique plaisait, il fit publier en mai 1624 sa correspondance : les Lettres furent immédiatement, à Paris, d'un succès extraordinaire, dépassant toutes les espérances. Elles deviendront l'œuvre majeure de Balzac, celle qui le caractérisera définitivement, pour l'avenir, comme un épistolier avant tout4.

Initiant sa célébrité, engageant sa carrière littéraire, la publication des Lettres lui valut, en outre, une pension royale annuelle de 2000 livres (soit, de façon anachronique, près de 70 000 euros**). Cette période de gloire, émaillée de querelles littéraires à la mode de l'époque, fut celle durant laquelle Balzac put jouir le plus directement des faveurs de la cour : en 1627, la seconde édition des Lettres portait d'ailleurs une dédicace à Richelieu.

Balzac était un personnage d'humeur vaniteuse, susceptible, colérique, plaintive, valétudinaire, faible de complexion et de nature érémitique. Se battant constamment contre la maladie, il passait son temps, la plume à la main, à lutter avec la langue de son époque afin d'en ciseler les plus belles tournures et d'en exprimer les plus précises formules. La célébrité atteinte, il attira sur son nom des critiques qui jalousèrent la vélocité de son ascension. Parmi les reproches qu'il essuyait, celui de n'avoir publié autre chose que des lettres devint caduc en 1631, lorsque parut Le Prince.

Cet ouvrage important était une commande directe de Richelieu. Le cardinal ayant triomphé de ses opposants lors de la journée des Dupes (11 novembre 1630), il se trouvait au sommet de sa puissance, et désirait marquer l'efficacité du « ministériat », système de gouvernement à deux têtes qu'il incarnait auprès de Louis XIII. Pour célébrer l'éclat de la monarchie absolue, Richelieu ne pouvait pas engager n'importe quel littérateur de passage. Balzac, dont l'éloquence passait pour la meilleure de l'époque, fut ainsi chargé de cette tâche. « Quand Richelieu lui commande un traité destiné à chanter les louanges de l'idéologie absolutiste, [l'ermite de la Charente] accepte. Cette commande impliquait certes un certain nombre de palinodies mais il y souscrit sans gêne apparente.5 »

| Une édition du Prince portant la date de 1632. |

|

| La plus récente édition du Prince, en format poche, de 1996. |

Richelieu fut grandement satisfait par la qualité stylistique de l'ouvrage, mais ne put manquer d'y observer plusieurs limites, comme l'explique Christian Leroy, auteur de la préface à l'édition du Prince la plus contemporaine (1996) : « Poussé par le désir de bien faire, Balzac n'a pas su rester sobre : exagérations, contre-vérités et invectives minent les grands moments démonstratifs qui devaient faire du Prince un traité fiable6. » Plus grave encore, aux yeux du très-susceptible cardinal, est la prééminence accordée par Balzac au seul roi, si bien que « le souci manifeste de glorifier le seul monarque conduit Balzac à ne rien dire de Richelieu7. »

Le cardinal-ministre perdit bientôt l'estime qu'il avait placée en Balzac : à la suite de cette brouille, ce dernier se retira à nouveau sur ses terres charentaises.

Cet épisode marqua un tournant dans la carrière et la vie de Balzac, qui vit irrévocablement que la fortune n'était pas de son côté8. Mais l'envergure de son talent empêchait d'ignorer son existence ; au moment de la création de l'Académie française en 1635, Richelieu « inclut » donc Balzac malgré le refus initial de l'intéressé (il n'y paraîtra qu'une seule fois.) Après une édition augmentée du Prince en 1634 et un second recueil de lettres publié en 1636, Balzac choisit de se retirer une dernière fois sur ses terres : il ne devait plus revoir Paris, et, quittant « le monde », il conserverait toutefois la réputation invétérée d'être le premier épistolier de France.

Alors, « de partout en Europe on l'accablait de lettres pour le seul plaisir d'en recevoir une de lui. Après avoir manqué sa vie, il se vit promu au rang de dispensateur de gloire. Situation paradoxale dont il souffrit sincèrement ; aussi eut-il par moments de brusques sursauts. En 1637, à l'âge de quarante ans, il eut l'impression de n'avoir pas vécu ; passer son temps à écrire des lettres, à répondre à de mauvais compliments, quelle misère pour un homme qui avait eu de si hautes visées ! Il fit le vœu de ne plus écrire de lettres [pendant deux ans]9. »

Crise de la quarantaine classique ; Balzac souffrit du vide autour de lui et regrettait sa jeunesse. Il vécut reclus chez lui, écrivant encore en 1644 : « Tout mon feu s'est retiré au fond de mon âme. » Il fit une ultime tentative de se signaler au moment de la mort de Louis XIII et de la régence (à partir de 1643) par un Discours à la Reine-Régente, mais Mazarin et Anne d'Autriche refusèrent ses services, le rejetant dans une dépression plus accrue encore.

Soudain, comme de nulle part, la fortune sourit à Balzac, qui fut appelé à la cour par Mazarin. Mais le mal était fait : prétextant des raisons de santé, Balzac refusa les offres qui lui étaient faites ; sa vaniteuse susceptibilité ne devait pas être étrangère à ce brusque revirement.

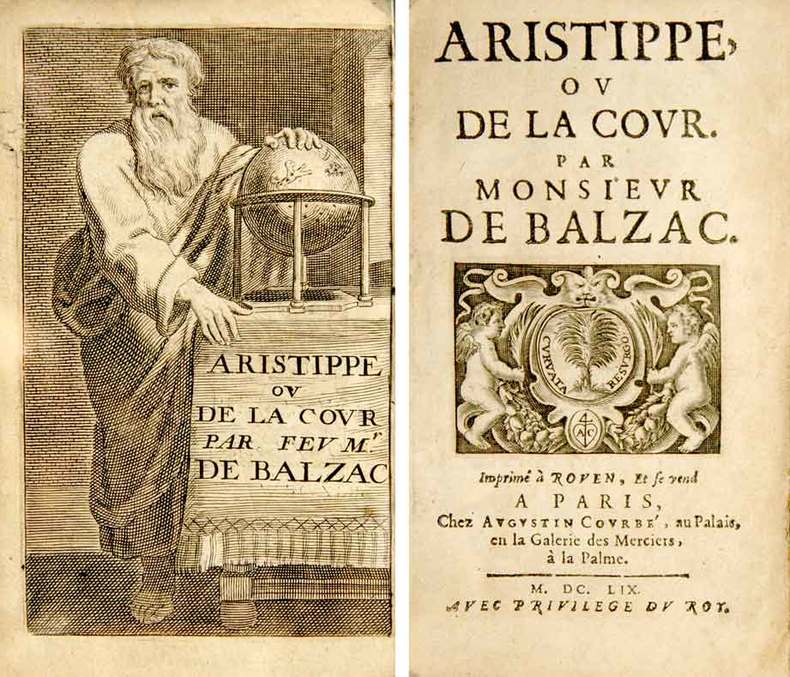

Balzac publia encore trois ouvrages notables. Le Barbon, un pamphlet satirique mordant (publié en 1648) « contre les pédants de collège » ; le Socrate Chrétien en 1652, un traité en deux volumes ayant valeur de « plaidoyer pour la sagesse socratique sous un ciel chrétien10 » ; et Aristippe ou de la Cour, une sorte de traité sur la vie de cour. Maniant l'ironie avec son excellence habituelle, Balzac livra ici ce que d'aucuns considérèrent comme son chef-d'œuvre, lui inclus (« Mon Aristippe est mon bien-aimé, il est le délice de mes yeux et la consolation de ma vieillesse. Je l'ai fait et refait une douzaine de fois ; j'ai employé à le faire toute ma science, tout mon esprit, tout celui des autres11. »)

Balzac n'eut pas l'heur de profiter de cette bonne critique : l'Aristippe fut édité à titre posthume car, entre temps, le roi de l'éloquence s'était éteint, dans sa Charente, le 8 février 1654. Avant de mourir, « il distribua tous ses biens à des œuvres de charité avant de se retirer au couvent des capucins d’Angoulême, où il put jouir d’un bel appartement avec vue sur la Charente. Il y mourut en odeur de sainteté, léguant 12 000 livres à l’hospice de la ville12. »

Son corps repose à la chapelle des Cordeliers, à Angoulême.

2. Quelques extraits de son œuvre

Comme nous l'avons vu, Jean-Louis Guez de Balzac s'est distingué dès ses premiers écrits pour ce que l'on percevait alors comme la pureté de son style. Voici, par exemple, un extrait de son Discours politique sur l'État des Provinces-Unies des Pays-Bas, écrit en 1612 à l'âge de quinze ans.

« Un peuple est libre, pourvu qu'il ne veuille plus servir. Après avoir combattu longtemps pour la vie, il combat enfin pour la victoire : après avoir tout enduré, il peut tout faire ; et lorsqu'il n'a plus d'espérance, il n'a plus de crainte.

Les provinces du Pays-Bas, qui ont échappé des mains du roi d'Espagne, pour les avoir voulu trop serrer, donnent leur liberté à l'extrémité de leur servitude, jouissent de la paix pour avoir été contraintes à la guerre, font une belle leçon à tous les souverains de ce qu'ils doivent envers leurs peuples, et donnent un exemple mémorable à tous les peuples de ce qu'ils peuvent contre leurs souverains. Elles méritent d'avoir Dieu seul pour roi, puisqu'elles n'ont pu endurer un roi pour Dieu : et de ne relever que de sa puissance, puisqu'elles ont combattu pour sa seule querelle. Celui qui était leur maître, étant devenu leur ennemi, a perdu les droits qu'il avait sur elles, ayant violé ceux que Dieu a sur lui. […]

Si on doute de la durée de cette république, elle est éternelle, puisqu'elle a Dieu pour fondateur, et la religion pour fondement. Si on mesure sa grandeur par celle de la mer, où elle commande, elle est des plus grandes : si on compte ses années par ses victoires, elle est des plus anciennes. […]

Concluons hardiment, que cette liberté qui se rencontre si souvent en ce discours ne finira point qu'à la fin de la république ; et que ce peuple ne sera plus, ou sera toujours libre. »

Belle entrée en matière pour le jeune Balzac, tant il est vrai que l'on n'attendrait pas, aujourd'hui, un tel texte sous la plume d'un élève de seconde. Avançons vers cet autre écrit de jeunesse que sont les Harangues panégyriques au Roi sur l'ouverture de ses états, rédigées à l'âge de dix-huit ans, en 1615. Ici, Balzac s'adresse au jeune Louis XIII, devenu majeur***, à l'occasion de la convocation des états généraux, mettant fin de jure à la régence de sa mère.

« Sire, l'entrée de votre majorité ne pouvait être plus belle, ni se faire mieux à propos que par l'ouverture de vos états : vous n'y pouviez passer sur une planche plus sûre que que celle-ci : vous ne pouviez vous embarquer en un meilleur vaisseau, ni vous mettre dans le dédale des affaires publiques, sans avoir pris en cette assemblée le filet d'Ariane pour vous y conduire. Un prince ne peut finir mal, qui commence par la justice. […]

Il est vrai, Sire, ce que les hommes appellent prudence, c'est votre naturel, et Dieu vous donne, comme à son fils aîné, ce qu'il nous fait gagner comme à des esclaves. Vous exercez ses jugements. Il nous fera entendre ses volontés par votre bouche, comme un jour il les exécutera par votre main. […]

C'est ici votre grande fête, Sire, vous devez exaucer nos prières : ce sont les grands jours, où il faut que chacun reçoive selon ses œuvres : que toutes les grandeurs s'humilient à la vôtre : que tous les petits luminaires s'évanouissent à la vue de leur soleil : que le plus grand de vos sujets connaisse qu'il n'est grand, qu'à cause qu'il est plus petit que vous : et que la qualité de premier prince ne le doit pas tant relever que celle de votre premier serviteur. […]

Votre berceau, Sire, à été celui de la paix : de sorte que si la France a de l'obligation à vos prédécesseurs d'avoir longtemps été au monde, elle vous en a beaucoup d'y être venu. Vous lui avez apporté le plus beau présent que le Ciel puisse faire à la Terre : cette paix, dis-je, qui a crû avec vous, qui compte aujourd'hui son âge avec le votre, et (si nous croyons aux prophéties) qui doit, Sire, ne mourir jamais, si vous vivez toujours. »

Pour nous, qui classerions hâtivement le style de Balzac dans la catégorie de la vieille langue française classique, il est difficile de comprendre la modernité de cette manière d'écrire telle qu'elle pouvait ressortir aux yeux d'un lecteur des années 1610. N'oublions pas que la période du classicisme ne débute, à proprement parler, qu'avec le règne personnel de Louis XIV (1661).

Afin de faire apparaître la modernité de ces écrits, mettons-les en rapport avec avec quelqu'autres textes de cette période. Voyons par exemple cet extrait du livre III des Essais de Montaigne, dont la publication posthume date de 1595. La langue, très ornée, en est moins claire ; les périodes (phrases) sont moins ordonnées, les tournures plus archaïques, les incises se multiplient. Pourtant, moins de trente séparent cet extrait d'avec ceux de Balzac.

« Il n'en est à l'aventure aucune plus expresse, que d'en écrire si vainement. Ce que la divinité nous en a si divinement exprimé, devrait être soigneusement et continuellement médité par les gens d'entendement.

Qui ne voit, que j'ai pris une route, par laquelle sans cesse et sans travail, j'irai autant qu'il y aura d'encre et de papier au monde ? Je ne puis tenir registre de ma vie, par mes actions : fortune les met trop bas : je le tiens par mes fantaisies. Si ai-je vu un gentilhomme, qui ne communiquait sa vie, que par les opérations de son ventre : vous voyiez chez lui, en montre, un ordre de bassins de sept ou huit jours : c'était son étude, ses discours : tout autre propos lui puait. »

Autre extrait, tiré de L'Astrée, un roman-fleuve évoquant avec force lyrisme les amours paysannes de la belle Astrée et du berger Céladon. Son auteur, Honoré d'Urfé, est né en 1567.

« Or sur les bords de ces délectables rivières, on a vu de tout temps quantité de bergers, qui pour la bonté de l'air, la fertilité du rivage et leur douceur naturelle, vivent avec autant de bonne fortune, qu’ils reconnaissent peu la fortune. Et croient qu’ils n’eussent dû envier le contentement du premier siècle, si Amour leur eût aussi bien permis de conserver leur felicité, que le Ciel leur en avait été véritablement prodigue. Mais endormis en leur repos ils se soumirent à ce flatteur, qui tôt après changea son autorité en tyrannie.

Celadon fut un de ceux qui plus vivement la ressentirent, tellement épris des perfections d’Astrée, que la haine de leurs parents ne put l’empêcher de se perdre entièrement en elle. Il est vrai que si en la perte de soi-même on peut faire quelque acquisition, dont on se doive contenter, il se peut dire heureux de s’être perdu si à propos, pour gagner la bonne volonte de la belle Astrée, qui assurée de son amitié, ne voulut que l’ingratitude en fût le paiement, mais plutôt une réciproque affection avec laquelle elle recevait son amitié et ses services. De sorte que si l’on vit depuis quelques changements entre eux, il faut croire que le Ciel le permit, seulement pour faire paraître que rien n’est constant que l’inconstance, durable même en son changement. »

Si l'on cherche du côté des discours, il est possible, par exemple, de comparer ceux de Balzac avec ce Discours au roi, Savoir s'il est expédiant faire la guerre, ou conserver la paix en son Royaume, présenté à Louis XIII en 1620 par un certain Jacques le Febvre, avocat au Parlement de Paris. Je n'en cite ici que la première et interminable phrase.

« Sire, votre sacrée Majété plus divine qu'humaine, descendue du Ciel par les sacro-saints degrés des bénites entrailles de la très auguste et chaste reine mère, paraît aux yeux de tout le monde si portée à aimer et chérir tout ce qui est de divin et de céleste, comme la piété, la justice et la clémence, les trois déesses filles du Ciel, et mères nourrices de la félicité spirituelle et temporelle de cet hémisphère, que j'espère qu'elle inclinera d'autant plus volontiers sa royale vue sur le discours que ma muse, plus véritable que digne, lui fait. »

L'éloquence littéraire de l'époque baroque, dont l'esthétique domine encore la première moitié du XVIIe siècle, se caractérise par un doux lyrisme poétique qui, dans la prose, confine souvent à la lourdeur. C'est ici que Balzac tranche, annonçant l'esthétique classique : clareté, netteté ; les ornements de ses discours sont contenus efficacement par la brièveté (relative) de périodes ordonnées.

Voici à présent des extraits divers tirés des fameuses Lettres qui firent son renom. Leur raffinement montre que Balzac fut effectivement un bel épistolier.

« Monseigneur,

Quand je ne serais pas né, comme je suis, votre très humble serviteur, il faudrait que je fusse mauvais Français, pour ne me réjouir pas des contentements de votre maison, puisque ce sont des félicités publiques. Nous avons su l’heureux succès du voyage que vous avez fait en Béarn, et les grands commencements que vous avez donnés à tout ce que le roi voudra entreprendre. Et certes, le choix qu’il a fait de vous pour le servir en une occasion de telle importance, a été si généralement approuvé, que si on remarquait auparavant quelques défauts en la conduite de nos affaires, il faut avouer que cette dernière action a justifié toutes les autres, et qu’on voit bien que ce n’est pas la seule faveur qui met de la différence entre les hommes.

Je ne doute point que le bon droit et la puissance se rencontrant du même côté, l’avènement des choses ne soit celui que nous désirons : mais quoi qu’il arrive, vous avez déjà la gloire d’avoir rendu la victoire aisée, et fait voir que les ennemis de l'Etat n'ont pas été jusques ici si considérables par leurs propres forces, que par l’opinion que nous en avions conçue. Maintenant, Monseigneur, il est temps que vous reconnaissiez les avantages que Dieu vous a donnés par dessus le reste des hommes. Au moins vous devez vous souvenir, qu’étant las des choses du monde, et éloigné de la Cour, la nécessité publique ne vous eût pas été chercher dans le repos de votre maison, pour vous mettre entre les mains les armes du roi, si vous n'étiez celui-là dont tout le monde attend le rétablissement de ses affaires. […]

Cette grande autorité que vous avez acquise par votre faveur, vous l’avez depuis toujours maintenue par votre courage. Dans les malheurs du temps et l’usurpation de la puissance légitime vous avez conservé tout seul la liberté de la France. Qui est-ce qui peut dire cela de soi ? Où sont ceux qui se sont tenus fermes entre la rébellion et la servitude ? En quel temps a-t-on vu une vieillesse si nécessaire au monde, et tant de bonne et de mauvaise fortune également glorieuse ? Monseigneur, vous avez trop de connaissance de vous même, pour penser que je vous flatte, et mon humeur est si éloignée de toute action servile, que la Cour n'a point assez d’espérance à me donner, pour me faire rien dire contre ma conscience. Je parle donc de la sorte pour le seul intérêt de la vertu, et si elle n’était de notre côté, je l’irais plutôt chercher parmi les ennemis, afin de lui rendre ce qu’elle mérite. […]

J'ai le contentement de vous avoir servi en une mauvaise saison, et d'avoir été du plus faible parti, à cause que je croyois qu’il était le plus honnête. Depuis ce temps-là je n'ai pas changé d’avis, et les raisons qui m’ont porté à faire ce que j’ai fait étant encore les mêmes, Je suis véritablement, comme j’ai toujours été,

Monseigneur,

Votre très humble, et très obéiissant serviteur,

Balzac. »

« Monseigneur,

Vous recevriez plus souvent de mes lettres, si j’étais maître de ma douleur : mais il est malaisé d’avoir l’esprit libre sur la gêne, et de faire deux actions contraires en un même temps. Cependant que la Cour vous donne tout ce qu’elle a d’agréable, et qu'elle réserve seulement pour les autres ses défiances et ses soupçons, j'endure ici des maux dont on ferait conscience de punir les parricides, et que je ne voudrais pas souhaiter à mes ennemis. Si avec cela, suivant le conseil que vous me donnez par la lettre que vous me faites l’honneur de m’écrire, je voulois me réjouir, il faudrait que je me prisse pour un autre, et que je fusse plus dissimulé qu’un homme de bien ne le doit être.

Ma mélancolie est purement corporelle, mais mon esprit y cède, encore qu’il n’y consente pas, et de deux parties dont je suis fait, la plus noble est emportée par la plus pesante. C’est pourquoi, quand tout le monde jouerait une farce pour me faire rire, et que la foire Saint Germain serait par toutes les rues où je passerais, l’objet de la mort, qui ne me part jamais de devant les yeux, m’en ôtant la vue, m'en ôterait aussi le contentement, et je demeurerais triste au milieu de la réjouissance publique. […] »

« Mademoiselle,

Je vous déclare d’abord que je n’ai point d’autre opinion de vous que celle que vous me donnez vous-même, et j’ai toujours jugé plus hardiment des qualités de l’âme par la parole que par la physionomie. Que si après ce que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, il fallait chercher des preuves étrangères, le témoignage de ces deux grands personnages, qui ont admiré votre vertu naissante, et laissé votre portrait de leur main, me doit servir de contrepoison pour me garantir des impressions et de la vraisemblance même de la calomnie. […]

J’ai cru jusques ici qu’en ce qui est du choix des mots je devais me laisser gouverner à l’usage commun, sans m’attacher à l’exemple de personne, et qu’au lieu de reconnaître l’autorité d’un particulier, j’avais à suivre le consentement du peuple. Mais quoi qu'il en soit, de parler bien notre langue, ce n’est pas la louange d'un grand orateur, c’est seulement la marque d’un vrai Français, et je ne prétends pas qu’on m’estime pour n'être pas né en Hollande ni en Allemagne. Il est vrai que je donne beaucoup à l’élocution, et je sais que les grandes choses ont besoin de l’aide des paroles, et qu’après avoir été bien conçues, elles doivent être heureusement exprimées. Il me fâche seulement que de la moindre partie de la rhétorique des anciens on en veuille faire toute la nôtre, et que pour contenter les petits esprits, il faille que nos ouvrages ressemblent à ces victimes, à qui on ôtait le cœur, et on laissait seulement la langue de reste. Je répondrais aux autres avis que vous me faites la faveur de me donner, s’ils ne regardaient une matière que je me réserve à traiter pleinement dans [l'ouvrage] que je médite, et que j’espère de vous porter bientôt à Paris. Ce sera là que je vous ferai voir qu’il n’y a rien si aise à la raison que de persuader un esprit fait comme le mien, et que j’aime également la vérité, soit que je la reçoive de quelqu’un, ou que je la trouve de moi-même. […] »

L'on comprend ici que par sa fluidité du ton, la liberté des formules et la précision des idées, la correspondance de Balzac ait séduit son lectorat.

Mais nous voici arrivés à présent au Prince. Ce traité politique se divise en 32 courts chapitres à la gloire du « prince », Louis XIII. Voici une sélection d'extraits, tirés de l'édition de 1634.

« Je ne pense pas que personne m'accuse de faire le déclamateur, et de vouloir agrandir de petites choses. Je m'éloigne bien plus de l'excès que du défaut, et de l'extrémité où se jettent ceux qui abusent de leur esprit, que de celle où tombent ceux qui n'en ont point. Mon dessein n'est ni de gagner de la créance au mensonge, ni d'apporter de l'embellissement à la vérité : et nous ne vivons pas sous ces règnes malheureux, où, pour dire du bien de son maître, il fallait parler improprement et appeler chaque chose par le nom d'une autre. […]

La flatterie donne de la majété à des souverains qui auraient bien de la peine à trouver leur État dans la carte. Elle bénit les dominations injustes, et fait des vœux pour la prospérité des méchants : elle bâtit des temples à ceux qui ne méritent pas des sépulcres. On flatte leur mémoire quand on ne peut plus flatter leur personne. […]

Le premier rayon de la liberté a fondu toutes les statues qui avaient été érigées aux mauvais princes. Cet ambitieux, qui avait rempli des siennes la capitale ville de la Grèce, survécut à tous ces beaux monuments de sa vanité, et eut le regret, avant de mourir, d'en voir faire des meubles de cuisine. En plusieurs endroits, au même moment qu'on crie vive le prince, on en souhaite la mort. Souvent on s'est moqué en particulier de ce qu'on avait admiré en public ; et les étrangers ont démenti l'histoire que les domestiques avaient publiée.

Ayant à parler du roi [Louis XIII], nous ne courons point cette fortune. L'Escurial en fait autant de cas que le Louvre ; sa réputation est révérée au plus loin comme au près. […] Ce n'est pas un éloge ni un panégyrique que j'écris, c'est un témoignage que je rends à notre siècle et à la postérité. C'est une confession que le droit des gens et la justice universelle tirent de la bouche de tous les hommes. »

« Si le Roi n'en saurait user [du temps] avec économie, et s'il n'était excellent dispensateur d'un bien si fragile, et de si mauvaise garde, il n'aurait pas, comme il l'a fait en moins de six ans, commencé, poursuivi et terminé un travail qui apparemment devait exercer ses successeurs, et durer jusqu'à la postérité. […]

Ne parlons point lâchement de la prospérité de nos affaires. Ne contredisons point à la voix publique. N'affaiblissons pas la vérité par des exceptions malicieuses, et par des louanges conditionnées. Avouons à tout le moins les obligations que nous avons au Roi, si nous ne pouvons les reconnaître. On ne vit jamais une si grande disposition à la félicité, que les politiques cherchent : jamais les promesses de l'avenir ne furent si belles. Nous ne craignons plus la ruine de notre État ; nous en espérons l'éternité. Toutes les pièces de cette superbe masse, qui a branlé si longtemps, sont maintenant affermies. Tout est compassé avec une admirable justesse ; pas une pierre ne pousse hors de son alignement : rien n'offense les yeux délicats. Voici la première fois que la médisance sera muette. Il n'y a plus de défauts à découvrir ; il n'y a presque pas de souhaits à faire.

Je tiens certes mes yeux pour suspects, et ai de la peine à me croire moi-même quand je considère le présent, et qu'il me souvient du passé. Ce n'est plus la France de dernièrement, si déchirée, si malade, si caduque. Ce ne sont plus les Français, si ennemis de leur patrie, si languissants au service de leur prince, si décriés parmi les nations étrangères. Sous les mêmes visages je remarque d'autres hommes, et dans le royaume un autre État. »

« La justice s'exerce seulement sur les actions des hommes ; mais la prudence a droit sur leurs pensées et sur leurs secrets. Elle s'étend bien avant dans l'avenir ; elle regarde l'intérêt général ; elle pourvoit au bien de la postérité ; et pour cet effet elle est contrainte ici et ailleurs d'employer des moyens que les lois n'ordonnent pas, mais que la nécessité justifie, et qui ne seraient pas entièrement bons, s'ils n'étaient rapportés à une bonne fin.

L'utilité publique se fait souvent du dommage des particuliers. Le vent du nord purge l'air en déracinant des arbres et en abattant des maisons. On rachète la vie par l'abstinence, par la douleur, par la perte même de quelque partie, qu'on donne volontiers pour sauver le tout. Bien que le Roi ait conservé la dignité et la réputation de la couronne en des conjonctures où d'autres eussent cru beaucoup faire en de ne pas perdre l'État ; bien qu'en l'extrémité même du mal il voudrait, s'il lui était possible, ne se servir d'un seul remède qui ne fût agréable ; bien qu'en un mot il soit infiniment sensible à la misère et aux plaintes de son peuple, il n'a pu néanmoins s'empêcher de l'amaigrir en le guérissant, ni de tirer de ses veines et de sa substance de quoi lui procurer le salut. Mais on doit souffrir de bon cœur les courtes peines qui produisent les longues prospérités. Nous ne pouvons désirer avec honneur d'être déchargés d'un faix que nous portons conjointement avec notre maître, et en des occasions où le prince emploie tout le sien, et n'épargne pas sa propre personne, il est bien juste que les sujets fassent quelques efforts de leur côté, et qu'il n'y ait rien de paresseux ni de lâche en son État pendant qu'il travaille et se hasarde. »

Le Balzac tardif ne baisse pas en qualité non plus, que ce soit dans ses correspondances champêtres (il ne quitte plus sa Charente après 1636) ou dans ses traités postérieurs.

« Monsieur,

Pour les nouvelles du grand monde que vous m'avez fait savoir, en voici de notre village. Jamais les blés ne furent plus verts, ni les arbres mieux fleuris. Le soleil n'agit pas de toute sa force comme il fit dès le mois d'avril de l'année passée, quand il brûla les herbes naissantes. Sa chaleur est douce et innocente, supportable aux têtes les plus malades. La fraîcheur et les rosées de la nuit viennent ensuite et réjouissent ce qui languissait sur la terre sans leur secours : mais ayant plutôt abattu de la poussière que fait de la boue, il faut avouer qu'elles ne contribuent pas peu aux aux belles matinées dont nous jouissons. Je n'en perds pas le moindre moment, et les commençant justement à quatre heures et demie, je les fait durer jusques à midi.

Durant ce temps-là, je me promène sans me lasser, en des lieux où je puis m'asseoir quand je suis las. Je lis des livres qui n'obligent point à méditer, et je n'apporte à ma lecture qu'une médiocre attention. Car, en même temps, je ne laisse pas de donner audience à un nombre infini de rossignols dont tous nos buissons sont animés. Je juge de leur mérite, comme vous faites de celui des poètes au lieu où vous êtes. Et en effet, si vous ne le savez pas, je vous apprends qu'il y a autant de différence de rossignol à rossignol que de poète à poète. Il y en a de la première et de la dernière classe Nous avons quantité de Maillets et de XXX ; mais nous avons aussi quelques Chapelains et quelques Malherbes. Le reste à une autre fois. Je suis

Votre, etc. »

« C’est une opinion singulière de certains philosophes affirmatifs, que le sage n’a besoin de personne, et que tout ce qui est séparé de lui ne lui sert de rien. Par là ils ôtent l’amitié du nombre des choses nécessaires, et lui donnent rang simplement parmi celles qui sont agréables. Et néanmoins de plus honnêtes gens qu’eux, je veux dire les philosophes de la famille de Platon et de celle d’Aristote, ont cru que sans l’amitié, la félicité était imparfaite et défectueuse, et la vertu faible et impuissante. Ils ont dit que les amis étaient les plus utiles, et les plus désirables des biens étrangers. Ils les ont considérés, non pas comme les jouets et les amusements d’un sage en peinture, mais comme les aides et les appuis d’un homme du monde.

Il n’y a que Dieu seul qui soit pleinement content de soi-même, et de qui il faille parler en termes si hauts et si magnifiques : il n’y a que lui, qui, étant riche de sa propre essence, jouisse d’une solitude bienheureuse et abondante en toutes sortes de biens ; lui qui puisse opérer sans instruments, comme il agit sans travail ; lui qui tire tout du dedans de sa nature, parce que les choses en sont sorties de telle façon, qu’elles ne laissent pas d’y demeurer. Les Hommes au contraire ne peuvent, ni vivre, ni bien vivre ; ni être hommes, ni être heureux, les uns sans les autres. Ils sont attachés ensemble par une commune nécessité de commerce. Chaque particulier n’est pas assez de n’être qu’un, s’il n’essaye de se multiplier en quelque sorte, par le secours de plusieurs ; et à nous considérer tous en général, il semble que nous ne soyons pas tant des corps entiers, que des parties coupées que la société réunit. »

« La Cour a été gouvernée par une autre sorte de gens, et il y a encore aujourd’hui de ces gens-là. Le Peuple les appelle sages : et en effet, ils n’ont pas faute de bon sens et d’expérience : ils connaissent la nature des affaires, et la possibilité de chaque chose : mais d’ordinaire leur connaissance demeure cachée dans leur esprit, et n’y produit qu’une vaine et oisive contemplation. Elle n’est fertile qu’en pensées stériles : c’est une vertu qui finit en elle-même ; c’est une puissance qui ne se réduit jamais en acte ; soit qu’ils ne se sentent pas assez forts pour entreprendre le bien qu’ils voient, et qu’ils aient les yeux meilleurs que le cœur ; soit que leur avantage étant plus certain dans le présent, ils le préfèrent à un bien qui n’est pas encore venu.

Quoi qu’il en soit, ils se conseillent eux-mêmes, au lieu de conseiller leur maître : ils répondent à leurs sentiments, et non pas à ses demandes […]. L’intérêt l’emporte toujours sur l’honneur, et sur la raison. Ne sentant point en leur âme de plus noble tentation que celle du gain, ils opinent avec la même bassesse, et les mêmes considérations, que ferait un fermier ou un receveur [des impôts], s’il était assis en la même place.

Que le vaisseau qui les porte périsse s’il veut, et que le public y coure fortune, ils se consolent aisément du naufrage de l’État, pourvu qu’il y ait un esquif dans lequel ils puissent gagner le bord, et mettre leur famille en sûreté. […]

Toutefois il ne se peut pas dire absolument qu’ils aient de mauvais desseins contre l’État, et qu’ils en désirent la ruine. Ils se réservent seulement leurs premières et leurs plus tendres affections : hors de leur intérêt, je pense que celui de leur maître leur serait fort cher. Mais le malheur est qu’ils ne sont jamais absents de leur intérêt, non plus que d’eux-mêmes. Ils se trouvent en quelque lieu qu’ils jettent la vue : leur utilité particulière se présente partout à eux, comme à cet ancien malade sa propre figure, qu’il voyait perpétuellement devant lui. Ils ne se peuvent séparer des affaires, pour les regarder, avec quelque liberté de jugement. Ils ne peuvent tirer de leur âme leur raison toute simple, et toute pure, sans la mêler dans leurs passions : de sorte qu’encore qu’ils découvrent une conjuration qui se forme, ils ne s’y opposent pas néanmoins, de peur d’offenser les conjurés, et de laisser de puissants ennemis à leurs enfants. Ils n’ont pas le courage de proférer une vérité hardie, si elle est tant soit peu dangereuse à l’établissement de leur fortune, quoiqu’elle soit très importante au service de leur maître. »

3. Influence et postérité de Guez de Balzac

« On ne lit plus guère Balzac. L'édition la plus récente de ses œuvres remonte à 1854, et encore s'agit-il d'un simple choix de textes qui est loin d'être complet13. » Ainsi s'ouvre le premier chapitre de l'ouvrage Guez de Balzac et son temps - Littérature et politique, qui date de 1959. En effet, Jean-Louis Guez de Balzac n'est pas un auteur connu du grand public : contrairement à son homonyme du XIXe siècle, il n'est plus étudié dans l'enseignement général ; c'est à peine si l'on fait encore mention de celui dont tous les classiques révéraient le style.

En termes d'odonymie, on compte aujourd'hui quatre rues Guez de Balzac en France : à L'Isle-d'Espagnac (5 700 habitants, Charente Maritime), Chazelles (1 500 habitants, Charente), Creutzwald (12 400 habitants, Moselle****) et, naturellement, à Angoulême. L'on trouve enfin, dans cette même ville, un lycée Guez de Balzac, qui correspond à l'ancien collège tenu par les Jésuites que l'auteur avait fréquenté.

|

| Le lycée Guez de Balzac, à Angoulême |

Pour la postérité littéraire immédiate, Balzac est cependant un modèle : les classiques en particulier, qui virent en lui leur plus illustre précurseur, ne tarissaient pas d'éloges. « D'après Boileau, "personne n'a mieux su sa langue que lui et n'a mieux entendu la propriété des mots et la juste mesure des périodes." Bossuet déclare que Balzac "parle très proprement et a enrichi la langue de belles locutions et de phrases très nobles". Fénelon, dans la Lettre à l'Académie, et La Bruyère (Des ouvrages de l'Esprit) ont reconnu, eux aussi, que Balzac a contribué à former de bons écrivains14. »

Balzac est étudié, disséqué, imité par toute une génération qui, dans le sillage de Vaugelas et de ses Remarques sur la langue française (1647), s'est évertuée à ordonner et à rationaliser la vieille langue baroque. Son influence se fait sentir jusque dans le XVIIIe siècle, chez Voltaire notamment, qui lui rendit hommage formel dans son Siècle de Louis XIV (1751), même si le philosophe de Ferney a également déploré son absence de goût et de philosophie.

Notons enfin que, dès sa mort, l'on mit souvent en parallèle le gros travail de Balzac pour la « réforme du style » en prose avec celui réalisé par François de Malherbe (1555-1628) en poésie.

Dès le XIXe siècle, Guez de Balzac est daté, dépassé. Le redoutable critique littéraire Sainte-Beuve (1804-1869) le jugeait ainsi : « Balzac n’était qu’un homme de forme et d’apparence, de ceux qui, même quand ils sont seuls, passent leur vie en mascarades, ne pouvant faire mieux, et trouvant qu’un visage n’est jamais si beau que quand il a son masque. Ainsi sachons bien à quoi nous en tenir : c’est un lettré accompli ; mais ne nous faisons d’ailleurs aucune illusion à son sujet. […] Nul plus que lui n’a eu le tempérament littéraire avec les défauts de vanité et de gloriole, avec la démangeaison des louanges et l’amour-propre affamé qu’on est accoutumé à y attacher15. »

Et plus grand chose depuis. Un prix littéraire unique a porté le nom de Guez de Balzac : décerné par l'Académie française en 2021, il a récompensé le poète Michel Deguy (1930-2022) pour l'ensemble de son œuvre. La même année, Delphine Amstutz a dirigé une réédition critique d'Aristippe, la première édition de cet ouvrage depuis les années 1850.

J'emprunterai, pour terminer, le mot de la fin de cet article à l'académicien André Chaumeix qui inaugura, en 1931, un monument à la mémoire de l'auteur : « [Guez de Balzac] a participé avec enthousiasme au travail d’une société jeune et vigoureuse qui, libérée des troubles dont elle avait été accablée, allait se passionner pour les plaisirs de l’intelligence et pour la beauté du langage. Par toute son œuvre, Balzac appartient à l’histoire de l’esprit national. »

Et pourquoi n'irait-on pas le redécouvrir ?

— Rédigé par Elias, pour Le Camulogène

⁂

* Le jeune Louis XIV séjournera d'ailleurs brièvement dans cette même maison en juillet 1650, lors de la Fronde, en se rendant à Bordeaux avec sa mère pour tenter d'apaiser cette ville.

** Conversion effectuée à partir de la valeur-or d'un écu d'or de Louis XIII (0,923 g.), sachant qu'un écu vaut trois livres, et qu'un gramme d'or vaut, au moment de l'écriture de ces lignes, 113,03 euros.

*** La majorité était fixée à 14 ans pour les rois par une ordonnance de Charles V. Pour tout le reste de la population, la majorité civile était atteinte à 25 ans, suivant l'ordonnance de Blois de 1579. Cet âge fut rabaissé à 21 ans par la Convention en septembre 1792 ; relevé à « 21 ans révolus », donc 22 ans, par le Code civil en 1804 ; rabaissé à 21 ans en 1907 et enfin à 18 ans en 1974.

**** Cette surprise mosellane est due à l'existence d'un quartier résidentiel de Creutzwald dont les rues portent toutes des noms d'auteurs français : Villehardouin, Christine de Pisan, Saint-Amand, Joinville, Brantôme, Vincent Voiture, Rancan, etc.

1. GUILLAUMIE Gaston, J. L. Guez de Balzac et la prose française. Contribution à l'étude de la langue et du style pendant la première moitié du XVIIe siècle, Paris, Éditions Auguste Picard, 1927, p. 2.

2. Ibid., p. 21.

3. SUTCLIFFE Franck Edmund, Guez de Balzac et son temps - Littérature et politique, Paris, A.G. Nizet, 1959, p. 26.

4. BIBAS H., BUTLER K.-T., Les Premières lettres de Guez de Balzac (1618-1627), Tome 1, Paris, Librairie E. Droz, 1933, p. V.

5. LEROY Christian, « Préface », GUEZ DE BALZAC J.-L., Le Prince, Paris, La Table ronde, 1996, p. 10.

6. Ibid., p. 13.

7. Ibid.

8. SUTCLIFFE, op. cit., p. 43.

9. Ibid., p. 46.

10. Quatrième de couverture de l'édition critique du Socrate chrétien parue en 2008 chez Sources classiques.

11. Cité par GODEFROY Frédéric, Histoire de la littérature, p. 46.

12. MONNIER François, « Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1654) », dans Revue Française d'Histoire des Idées Politiques, 2017/2, n°46, 2017. pp. 281-304.

13. SUTCLIFFE, op. cit., p. 11.

14. GUILLAUMIE, op. cit., pp. 12-13.

15. Cité par MONNIER François, op. cit.

Commentaires

Enregistrer un commentaire

Débattre